Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista

Este año se cumple el 50 aniversario de tres acontecimientos claves para poder entender lo que fue ese periodo mal llamado Transición. El primero se produjo el 27 de septiembre de 1975, con los últimos fusilados de la dictadura franquista, el segundo fue la muerte del dictador en la cama y el tercero no es otro que la instauración de la monarquía, en aplicación de la Ley de Sucesión aprobada durante la dictadura, institución identificada con la España surgida del golpe de estado del 18 de Julio de 1936, recayendo el trono en la persona que había elegido el dictador, que no era otro que Juan Carlos de Borbón. Y todo ello en un breve espacio de tiempo.

Los tres episodios anteriormente mencionado están siendo un filón, no tanto para rememorar lo sucedido, sino para moldearlos, con el objetivo de vendernos el producto final, que no es otro que durante los últimos años de la dictadura se había dado una apertura del régimen, que conocidos falangistas (dejo a la memoria del lector poner nombres y apellidos) fueron los artífices de la modélica Transición, y lo más importante, gracias a todos ellos, podemos disfrutar de lo que de ahí surgió: el régimen del 78; ese pack en el que van de la mano la monarquía, que llegó gracias a una de la leyes fundamentales del régimen franquista, la continuidad de las instituciones franquistas, sin ningún tipo de depuración democrática (ejército, cuerpos policiales y judicatura), y a todo esto, saliendo más fortalecida, aún si cabe, la oligarquía que había hecho pingues beneficios durante la dictadura, y que con la Transición continuarán controlando el poder económico y financiero en el Estado español.

Lo anteriormente expuesto no deja de ser un episodio más de la batalla del relato en la que estamos inmersos desde hace años, con el agravante que las nuevas generaciones están recibiendo un auténtico bombardeo de información procedente de los canales que controla el régimen, con lo que eso conlleva. Y eso me hace recordar unas palabras de Manuel Blanco Chivite, condenado a muerte en uno de esos consejos de guerra de septiembre de 1975, pena que le fue conmutada, cuando cuenta como, recientemente hablando con un joven periodista, éste le reconoció que no tenía ni idea de lo que fue la dictadura, a lo que Manuel Blanco, le respondió “no te preocupes, te enterarás con la siguiente”. Esperando que no sea premonitorio, es fundamental rescatar lo que fue la dictadura franquista y, en concreto, como fueron sus últimos años para evitar que haya jóvenes que no tengan ni idea de lo que fue aquella época de terror, o algo peor, que la acaben blanqueando, como está sucediendo en la actualidad. No cabe duda, que estas son las consecuencias de que el Dictador muriese en la cama.

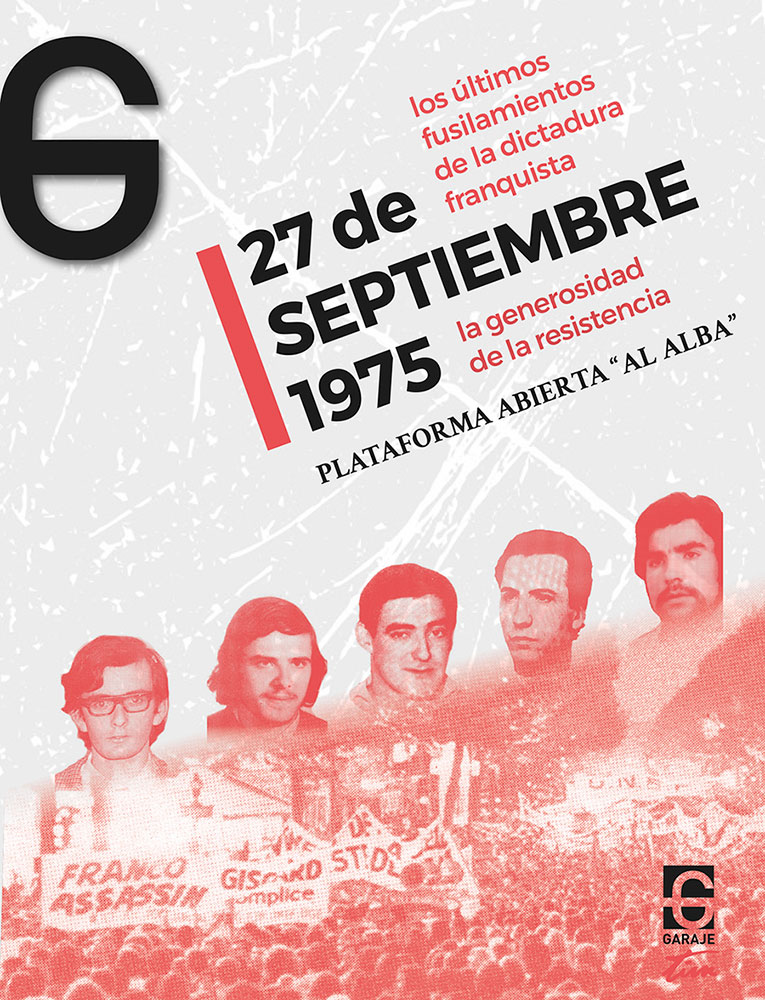

En este artículo voy a desempolvar el primer suceso: los fusilamientos que ocurrieron el 27 de septiembre de 1975, contextualizados en lo que estaban siendo los últimos años de la vida del Dictador; la represión salvaje desatada por el régimen franquista llegó a su cenit con las condenas a muerte de cinco militantes antifascistas. El último episodio negro en la vida del Dictador no deja de ser un hecho relativamente reciente, porque todavía viven personas que fueron protagonistas de aquellos hechos, militantes antifascistas que sufrieron detenciones, torturas salvajes en las dependencias policiales y que fueron juzgados en aquellos consejos de guerra. También son testigos para contar lo que fue todo ese infierno, abogados que asumieron la defensa de estas personas y compañeros de los asesinados que vivieron de cerca toda aquella época. Por todo ello, para recordar los últimos fusilamientos de la dictadura, he elegido un trabajo colectivo realizado por la Plataforma Abierta “Al Alba”, que con el título “27 de septiembre la generosidad de la resistencia” (El Garaje Ediciones), nos hará algo más que un repaso de los hechos que sucedieron ese día; se trata de un trabajo pormenorizado de todo lo que sucedió antes, durante y después de las ejecuciones llevadas a cabo por la dictadura.

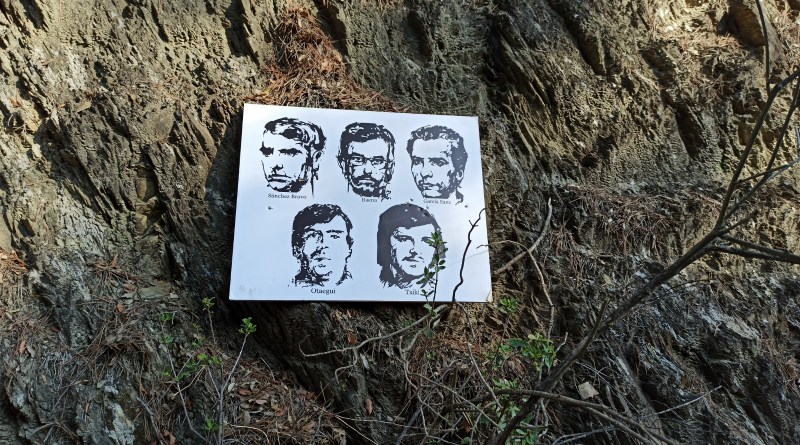

En los meses de agosto y septiembre de 1975, se celebraron cuatro consejos de guerra, dos de los cuales tuvieron en carácter de sumarísimo, en virtud de la aprobación de un decreto-ley antiterrorista, con el agravante que se aplicó con carácter retroactivo. Se saldaron con once condenas a muerte, de las cuales seis fueron conmutadas y cinco fueron llevadas a cabo mediante fusilamiento. Los fusilados fueron Ángel Otaegi, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luís Sanchez-Bravo Sola, Ramón García Sanz y Jon Paredes Manot “Txiki”.

Este libro, a diferencia de otras publicaciones, tiene una particularidad, pues han sido parte activa en su elaboración algunas de esas personas que fueron juzgadas en esos consejos de guerra, así como familiares y/o amigos de los fusilados, pues nadie mejor que ellos, para contar el periplo vivido durante aquellos meses.

El lector tendrá entre sus manos un trabajo muy documentado, donde encontrará una gran cantidad de testimonios de militantes que fueron protagonistas de aquella época, así como documentos que se recogen en este ensayo, junto con una importante colección de imágenes que se vivieron a lo largo del mes de septiembre de 1975. A priori puede dar la sensación de ser muy extenso, percepción que desaparece una vez que se inicia su lectura. En varios capítulos, el libro ofrece dos lecturas paralelas, mientras en las páginas de la derecha sigue el relato de todo lo relativo al tema central de este trabajo, en las páginas de la izquierda se puede encontrar lo que estaba sucediendo de forma simultánea en las calles del Estado y de otros puntos del planeta como respuesta a estos acontecimientos.

Para entender los últimos años de vida del Dictador (el régimen franquista tuvo una continuidad posterior en el tiempo), es fundamental tener presente la represión que se desató durante los últimos años, y en particular en el año 75. Sólo en ese año, los aparatos policiales de la Dictadura asesinaron a 31 personas, entre ellos hubo varios niños. Ese dato, extraído del libro, es uno de los innumerables que nos ofrece este ensayo. El régimen comenzó su andadura, allá por julio de 1936 asesinando, cosa que no dejó de hacer en ningún momento; recodar que en 1974 asesinó mediante garrote vil a Salvador Puig Antich, e iba a finalizar del mismo modo, endureciendo la legislación penal, aún más si cabe, volviendo a rescatar para la ocasión la figura de los consejos de guerra con carácter sumarísimo, para terminar, matando. El supuesto aperturismo no dejaba de ser un espejismo.

Una de las virtudes de este libro es que en todo momento llama a las cosas por su nombre, arrincona eufemismos, y en un tema de esta naturaleza entierra la equidistancia. De hecho, el lector lo puede comprobar nada más empezar su lectura, cuando se habla de la dictadura, llamándola, sin ninguna vacilación, terrorismo, y la define en estos términos: “En condiciones de Dictadura, el terrorismo es la Dictadura y la resistencia a la Dictadura es la lucha anti-terrorista del pueblo. En condiciones cualesquiera de Tiranía, la Tiranía es terrorismo y luchar contra la Tiranía es luchar contra el terrorismo”. Al tratar el binomio guerra-dictadura se expresa de la siguiente forma: “Cuando a una guerra sucede una Dictadura, significa por acción, interés y deseo de quienes han ganado, financiado y se beneficiaron, que esa guerra no ha acabado”.

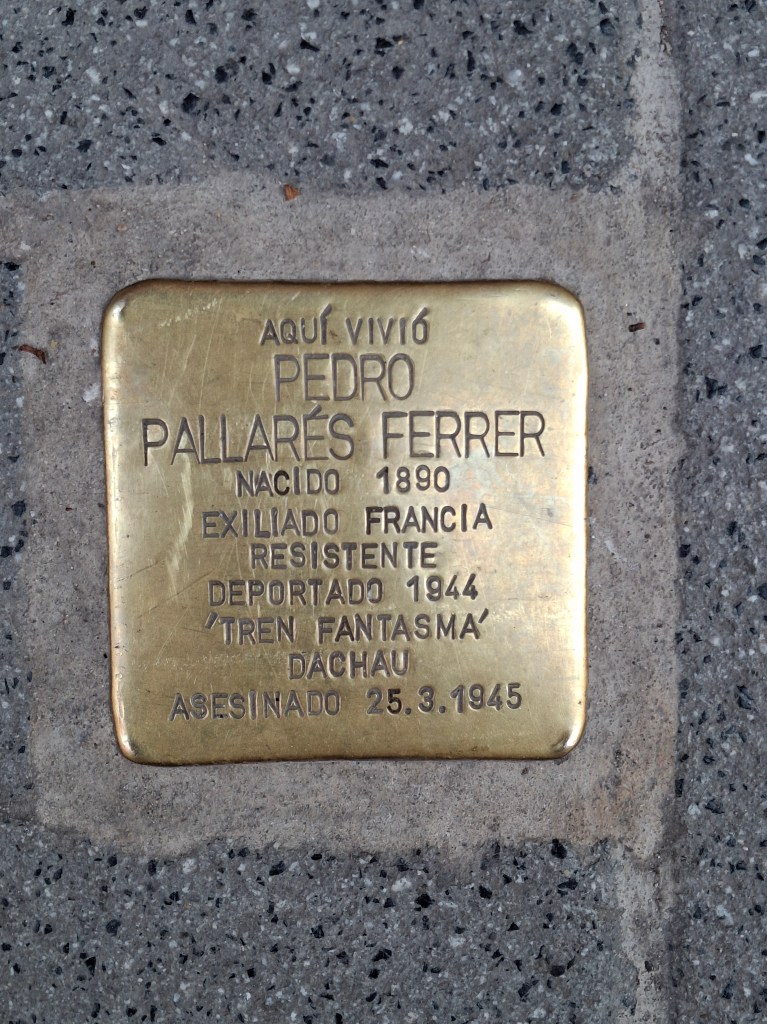

En este texto los autores de este trabajo, ponen negro sobre blanco lo que es una dictadura y la lucha llevada a cabo para poder derribarla, y utilizan el término tiranía, algo inusual, pero en el caso que nos ocupa es totalmente necesario. Y es importante traer a este artículo ambos extractos del libro, porque con motivo del cincuenta aniversario de los cinco militantes antifascistas fusilados por la Dictadura, se han vertido expresiones en las que se venía a decir que fueron juicios injustos, donde se vulneraron todo tipo de derechos, reconociendo que sufrieron torturas, pero, porque parece que siempre tiene que haber algún pero, que ejercieron la violencia o que profesaban ideologías totalitarias. Y en esos parámetros se manifestó recientemente Alberto Alonso, director de Gogora, cuando manifestó que “Txiki y Otaegi no luchaban por la libertad, querían imponer su visión”. Ante lo que cabe preguntarse ¿alguien se imagina llamar grupo terrorista a los partisanos de Bielorrusia, Yugoeslavia, Grecia, o a la resistencia francesa? Nadie pone en duda que pertenecieron a grupos organizados que lucharon contra otra dictadura, y se vieron en la necesidad de tomar las armas para poder combatir al nazismo, una dictadura idéntica a la que hubo en el Estado español, esta última producto de un golpe de Estado, que se alargó en el tiempo hasta la muerte del dictador, y contra la que lucharon los cinco fusilados.

Este ensayo es un testimonio único de lo que sucedió en ese espacio de tiempo. En sus más de 370 páginas, repasa la crisis que estaba viviendo la Dictadura en los últimos años, un estudio pormenorizado de aquellos hechos, que desembocaron en los fusilamientos del 27 de septiembre, teniendo presente que todo ello se produjo en un espacio de tiempo cercano a los dos meses. Todos los consejos de guerra, donde se puede encontrar las biografías de los asesinados, testimonios de procesados que lograron sobrevivir a los consejos de guerra, abogados y personas que los vivieron de cerca.

Como no podía ser de otra forma, este libro rescata todo el movimiento de solidaridad con los procesados que surgió a nivel internacional, porque las protestas se extendieron por todos los continentes. Protestas silenciadas por el régimen franquista, y si en algún momento se hacían eco de ellas, era para tildarlas de antiespañolas, con los típicos adjetivos a los que nos tenía acostumbrados el régimen.

Este libro no se olvida de los victimarios, aquellos que firmaron las sentencias de muerte, tanto de los militares que formaron parte de los tribunales que juzgaron a los militantes antifascistas, policías torturadores, como de los miembros del gobierno de la Dictadura franquista que firmaron los enterados y que acabaron condenado a muerte a cinco de ellos. A todos ellos le dedica un espacio donde el lector puede obtener una información de gran interés, entre otra, la lista de premios recibidos por los miembros de la Brigada Político Social que intervinieron en las marco operaciones policiales contra algunos de los militantes que fueron juzgados en los consejos de guerra, siendo los responsables de las torturas que sufrieron todos los detenidos.

La lucha que han llevado las familias a lo largo de estos últimos 50 años para reestablecer el nombre de los condenados a muerte, exigiendo verdad, justicia y reparación es tratada en este trabajo con gran detalle. Ese esfuerzo denodado por lograr declarar nulos los consejos de guerra donde fueron condenados. Las familias de Baena, Sánchez Bravo, Otegi y Txiki son ejemplos de esa lucha que han llevado hasta nuestros días. Una lucha denodada contra esa amnesia histórica patrocinada por los que detentan el poder.

Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 fueron el mensaje que enviaron los dirigentes políticos de la Dictadura, para dejar claro que la Transición la iban a pilotar los mismos que firmaron las penas de muerte con Franco, que su misión no era otra que la de evitar una ruptura democrática, para llegar lo lejos que ellos quisieran, y para ello, después de la desaparición del Dictador, seguirían utilizando la violencia como principal herramienta para reprimir cualquier tipo de protesta, como se pudo comprobar durante la Transición.