No corren buenos tiempos para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa Occidental. Derechos como los de libertad de expresión, manifestación o información llevan tiempo siendo cercenados de forma alarmante. No es que sea una cosa de anteayer, pues la degradación de la democracia de corte liberal se lleva produciendo desde hace décadas y, casualmente, los primeros pasos de esta deriva coinciden en el tiempo con la caída de los países de Europa del Este, al inicio de la década de los noventa. Cuando el capitalismo dejó de tener competencia pasó a enseñar su verdadera faz. La situación continuó acrecentándose después de los atentados del 11-S, recientemente la pandemia que hemos sufrido en los últimos dos años ha sido la excusa perfecta para continuar en esa dirección y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto la última vuelta de tuerca en esa deriva de recortes de derechos.

Cualquier escenario siempre es bueno para que desde los gobiernos y las organizaciones supranacionales se cercenen derechos individuales y colectivos. En unos casos la excusa es salvaguardar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Así lo empezamos a sufrir después de los atentados del 11-S, con ilegalizaciones de organizaciones políticas, al amparo de que todo podía ser terrorismo, con listas interminables de organizaciones que de la noche a la mañana pasaban a ser terroristas. En otros casos, escudándose en la seguridad sanitaria, como lo vivido durante la pandemia. Eso sí, en este caso, se viese como se viese, el recorte de derechos fundamentales fue arbitrario, y así lo pudimos comprobar a lo largo de los diferentes confinamientos que tuvimos en los dos últimos años. Derechos fundamentales como el de manifestación, se podían ejercer en función del barrio al que perteneciesen los manifestantes. Y ahora la guerra en Europa del Este está sirviendo para que los gobiernos europeos apliquen leyes pensadas para situaciones de guerra, pero sin estar en guerra, puesto que está localizada de forma muy nítida; es una contienda ente Ucrania y Rusia, y no pasa por las mentes de la OTAN ni la UE la idea de formalmente ser parte directa en el conflicto.

Detrás de todo este recorte de derechos individuales y colectivos, lo que está habiendo es un intento de control de la disidencia política e ideológica, y para ello el paso fundamental que están dando los estados es la manipulación de la información. Esta tiene que llegar a la ciudadanía lo suficientemente cocinada para que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero que sirva a los intereses de los que dominan en los países occidentales.

En todo este deterioro de la salud democrática, los medios de comunicación son la herramienta perfecta para que el Poder pueda llevar a cabo toda esta estrategia, y el periodismo independiente se acaba convirtiendo en la mayor víctima. Los aparatos de los Estados se apoyan en los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos para la defensa de sus intereses y los periodistas de esos medios no dejan de ser marionetas en manos de los que dirigen esos medios de comunicación.

En este ambiente de manipulación informativa, tienen que andarse con cuidado todos aquellos profesionales del periodismo que son independientes y que tienen un compromiso con la sociedad y con el derecho a una información veraz.

Desde que dio comienzo el conflicto entre Ucrania y Rusia los estados que forman parte de la OTAN y la UE están utilizando la información como el arma más importante para ganar la batalla ante la opinión pública, por lo que el derecho a la información ha pasado a mejor vida. Desde Occidente se ha criticado duramente la actuación del Gobierno ruso en esta materia, pero las diferencias entre ambas partes son más bien de matices. La prohibición de poder ver canales de televisión ruso en Europa occidental es una vulneración del derecho a una información plural. Da la impresión que sólo buscan el pensamiento único. Y con todo esto que acabo de exponer no justifico la decisión de Putin de invadir Ucrania, pues son cuestiones diferentes.

En este conflicto no quieren testigos que cuenten las cosas que ven, porque la verdad pone en peligro los intereses de toda esa maquinaria montada para que la ciudadanía se forme una opinión en función de los intereses de los países occidentales y cuando hay algún periodista que su objetivo es informar al margen de los poderes mediáticos no deja de ser una persona molesta.

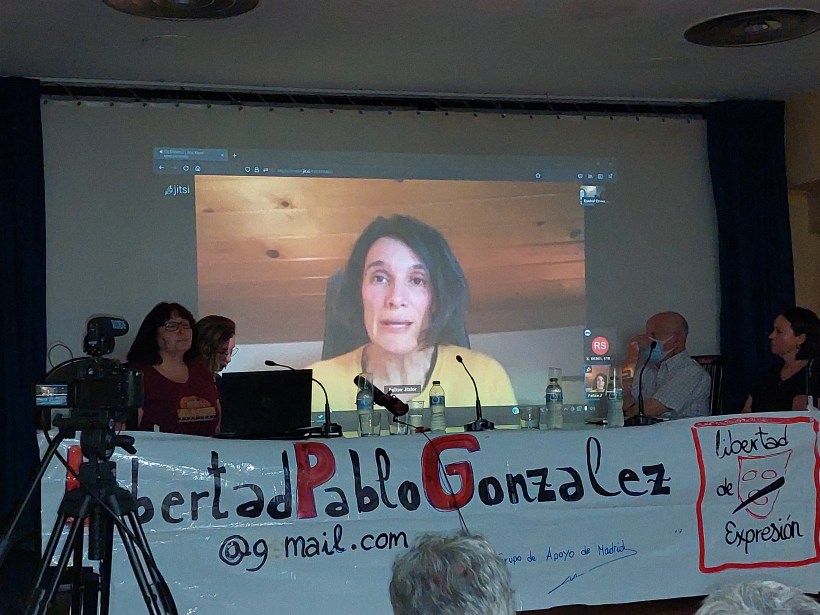

En esta situación se encuentra el periodista vasco Pablo González, que lleva más de 130 días secuestrado e incomunicado en una prisión de Polonia, bajo la acusación de ser espía ruso. Para denunciar esta situación y solidarizarse con el Pablo González, el pasado jueves, 7 de julio, se celebró en Euskal-Etxea de Madrid un acto en el que intervinieron personas de diferentes ámbitos[1]. También intervino mediante videoconferencia Oihana Goiriena, compañera de Pablo González.

Este caso está sirviendo para poder observar el grado de rusofobia que se está trasladando a la ciudadanía. El hecho que Pablo González tenga doble pasaporte, español y ruso, al ser hijo de uno de los niños de la guerra que acabó recalando en la URSS, que domine el ruso y sea un conocedor de los países de esa zona, habiendo estado como periodista en el Dombás, ha servido para estigmatizarlo desde el momento que se conoció su detención.

Del acto quisiera destacar algunas cuestiones que son importantes para poder entender el nivel informativo que se está dando en Europa occidental entorno del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde la óptica jurídica el magistrado Martín Pallín definió esta situación como un secuestro judicial. La detención se ha producido en un país que no es parte directa en el conflicto, puesto que Polonia y Rusia no están en guerra. Se están vulnerado todo tipo de legislación y tratados europeos, que son de obligado cumplimiento en Polonia al ser miembro de la UE. Pablo González se encuentra en un régimen de incomunicación en el que se le ha prohibido tener un abogado de su confianza y tener una comunicación con su familia. Y dentro de esta situación la abogada Silvia Arribas denunció la pasividad del Gobierno español que se ha limitado a darle asistencia consular mediante tres visitas que le ha realizado el cónsul español. La UE en este caso está mirando para otro lado, sabiendo de las dudas que desde hace tiempo ha generado en este organismo la judicatura polaca.

Desde la óptica del derecho a la información, el panorama que describieron diferentes intervinientes del mundo del periodismo fue bastante negro. Las diversas intervenciones que se dieron en la sala tuvieron un denominador común: hicieron hincapié en la falta de solidaridad por parte de los profesionales del periodismo y la falta de sensibilidad que se vive en nuestra sociedad ante situaciones de este tipo.

El grado de abandono que está sufriendo Pablo González llega al extremo que si uno intenta buscar en Internet la única crónica sobre el acto es la que ha escrito Iñaki Alrui, para el digital LoqueSOMOS. Aquí os dejo el enlace de la crónica para quien esté interesado: https://loquesomos.org/desde-madrid-pablo-gonzalez-libertad.

El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se presume que es transparente. Y en palabras de la periodista Teresa Aranguren, nos encontramos en un contexto de pensamiento único.

Para finalizar, es de agradecer que el salón de actos de Euskal-Etxea de Madrid haya podido servir para ser un altavoz de la solidaridad con el periodista Pablo González, puesto que un acto de esta naturaleza no es lo más atrayente para muchos auditorios.

[1] Los intervinientes fueron Lola, del Colectivo de Madres contra la Represión, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Ana María Pascual, periodista de Público, Silvia Arribas, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y la periodista Teresa Aranguren.