Los nostálgicos del régimen franquista no han tenido mejor forma de celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador que viendo al Tribunal Supremo condenar a una persona sin tan siquiera haber redactado la sentencia. Y han tenido que pasar diecinueve días para que se hayan dignado a darla a conocer. Es decir, primero deciden condenar y luego se ponen manos a la obra para intentar dar una apariencia jurídica a una resolución tomada de antemano, al viejo estilo del Tribunal de Orden Público o de los consejos de guerra de la dictadura franquista. Eso sí, como en los tribunales anteriormente mencionados, las pruebas ni las ha habido, ni falta que les hacía. Salvando las distancias, puesto que ahora no se condena a pena de muerte, poco o nada se diferencia del modus operandi de dictar sentencias durante la dictadura. El atado y bien atacado, bien engrasado y funcionando a la perfección.

No era mi intención empezar este artículo con este comentario, pero bien es verdad que viene que ni pintado en este 50 aniversario del fallecimiento del Dictador, para desempolvar aquella época, que una vez más, nos están intentando meter con calzador. Me estoy refiriendo a las bondades de todo el proceso que se dio después de su muerte e inmediata reinstauración de la monarquía, para llegar a la situación en la que hoy nos encontramos y que llamarón Transición. Y así vemos que en la actualidad se sigue primero condenando y cuando los jueces estiman oportuno redactan la sentencia y nos la dan a conocer. En el caso del Fiscal General del Estado la condena la dictan el 20 de noviembre, lo cual no deja de ser un guiño a lo que fue el franquismo; pero no podemos olvidar que llevan actuando de forma similar en multitud de ocasiones. Sentencias como las seis de la Suiza, los seis de Zaragoza, los chavales de Altsasu o la del procés, y podría seguir alargándome, son ejemplos palmarios de vulneración de derechos civiles, políticos y sindicales por parte de una judicatura que poco se diferencia de la surgida bajo espíritu del 18 de julio de 1936. Resumiendo: la sombra de Franco es tan alargada, que no se queda en la Transición, sino que llega a nuestros días.

En mi artículo anterior decía que este año se cumple el 50 aniversario de tres acontecimientos claves para poder entender lo que fue ese periodo en que se dieron los pasos para realizar una serie de reformas políticas al régimen franquista. El primero se produjo el 27 de septiembre de 1975, con los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, el segundo fue la muerte del dictador en la cama y el tercero no es otro que la reinstauración de la monarquía, en aplicación de la Ley de Sucesión aprobada durante la dictadura. En dicho artículo hablé del primero (los fusilamientos de septiembre de 1975), y en el de hoy es mi intención hablar de los otros, es decir, de ese periodo bastante siniestro que se inicia en ese otoño de 1975 y que uno no sabe bien cuando finaliza, porque ni los historiadores se ponen de acuerdo. Me estoy refiriendo a lo que llaman Transición.

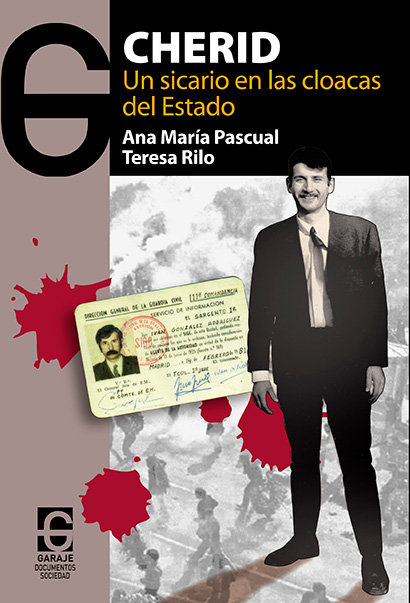

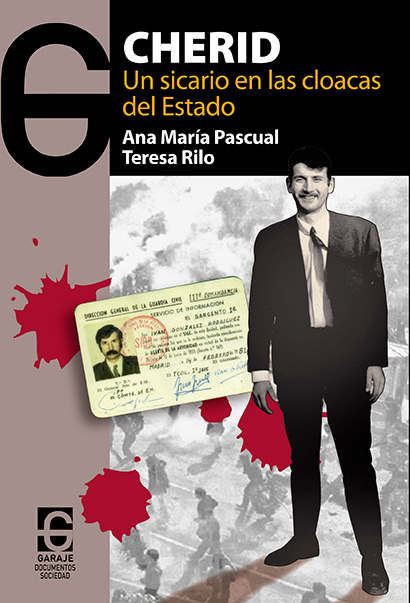

Tengo que decir que para desempolvar ese periodo no me ha sido difícil buscar algún trabajo que recogiera de forma muy descriptiva lo que fueron aquellos años, de hecho, cuando lo he leído, ha sido como un examen a mi memoria, sirviendo para rememorar hechos que en muchos casos conocía, con el añadido que al estar muy bien documentado, ha apuntalado todos mis recuerdos de aquella época. Me estoy refiriendo al libro que escribieron los periodistas Alfredo Grimaldos y Andreu García Ribera, que bajo el título “la sombra de Franco en la Transición” (El Garaje Ediciones), ayuda a entender no sólo lo que fue la mal llamada Transición, sino a comprender situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad: esos golpes de Estado blandos, a los que nos tienen acostumbrados los poderes y aparatos de un Estado heredero del régimen franquista. La primera edición de este libro vio la luz en 2004, siendo el grupo Anaya quien los publicó. Han tenido que pasar veinte años, para que en 2024 El Garaje Ediciones volviese a publicarlo, ofreciendo una edición revisada y ampliada hasta el 31 de diciembre de 1983, más que nada porque en aquellos años los cuerpos parapoliciales seguían desatados bajo las siglas del GAL.

José Luis Morales, en el prólogo que ha escrito para esta edición, manifiesta que hay libros que no caducan. En mi caso, iría más allá, y me atrevería a decir que es un texto de obligada lectura si se quiere conocer la realidad de lo que fue la Transición, excepcional para que sea leído por todas aquellas personas que no conocieron aquel periodo, pero también para las que lo vivieron, pero que se vieron privadas de tener acceso a la realidad de la calle, porque la información oficial, controlada por el Poder lo copaba todo, que para eso uno de los que fue timonel de todo ese proceso, Adolfo Suarez, tenía gran experiencia, al haber sido director de RTVE, y una de sus manos derechas, Rodolfo Martín Villa, conocido como la porra de la Transición, fue un maestro en manipular la información desde el Ministerio de la Gobernación y posteriormente del Interior. Es imprescindible este trabajo, pues en palabras de Andreu García Ribera, coautor del libro, es “un necesario documento para desmitificar un proceso que no fue ni modélico ni pacífico”.

Para que este engendro, llamado Transición, saliera airoso, fueron necesarios varios factores: la utilización a gran escala de la represión contra las organizaciones que apostaban por la ruptura con el régimen franquista, lo que era conocido como la ruptura democrática, en segundo lugar, la implicación de todos los poderes heredados de la dictadura, que pasaron de la noche a la mañana a ser instituciones a los servicios de la recién reinstaurada monarquía que acaba de jurar fidelidad a las Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales de la dictadura. Jugaron un papel fundamental en la estrategia diseñada por los mismos que unos días antes levantaban el brazo y no precisamente para parar un taxi, que no era otra que “maquillar 40 años de fascismo desde la propia institucionalización de la dictadura”. O dicho en palabras de los autores de este ensayo: “Los mandos del Ejército que ejercieron de oficiales con Franco incorporaron nuevas estrellas a sus bocamangas al amparo de la Monarquía, los implacables jueces del Tribunal de Orden Público prosiguieron su ascenso en los nuevos tribunales de excepción que surgen, y los torturadores de la antigua Brigada Político-Social mantuvieron sus siniestras trincheras en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. El habitual “aprobado por aclamación” de las Cortes franquistas fue sustituido por el sacrosanto “consenso” y el silencio oficial continuó apoderándose de muchos asuntos esenciales de la vida política”. Pero todo ello necesitó de otro factor fundamental para lavar la cara al régimen, y no fue otro que “la impagable complicidad de una izquierda histórica que vendió la legitimidad que atesoraba a cambio de la legalidad que le ofrecía la estrecha taquilla de los falangistas remozados”. Para que nos entendamos, Grimaldos y García Ribera ponen el foco en la colaboración necesaria, y me atrevería a decir que imprescindible, de dos partidos políticos que entraron en ese juego en el que los poderes del Estado seguirían en las mismas manos y ellos, recibiendo una parte muy pequeña del pastel, se convertirían en actores secundarios, pero que con su actitud ayudaron a legitimar el proceso que se estaba viviendo. Esos dos partidos son de sobra conocidos: el PSOE y el PCE. En el caso del PSOE, con el agravante que disfrutó de unas mayorías más que absolutas durante casi 14 años, sin que hiciese nada para democratizar todos los aparatos del Estado.

Para poder poner negro sobre blanco lo que se vivió durante aquellos años, en este ensayo encontramos varias formas de analizarlo. Por un lado ofrece un estudio muy detallado de algunas acciones de los aparatos del Estado, en los que el lector encontrará datos e información muy importante para poder comprender que seguían utilizando los mismos métodos que durante el franquismo, pues aunque habían cambiado su denominación, quienes los dirigían eran los mismos.

Los autores arrancan con los últimos fusilados por Franco, para en diferentes capítulos profundizar en algunos hechos en los que el Estado, en coordinación con organizaciones de la ultraderecha española e internacional, estuvo implicado. Uno de estos fue lo acontecido en Montejurra, operación organizada por las más altas instancias del Estado, que de la mano de conocidísimos sicarios de la ultraderecha europea y latinoamericana, tuvo como objetivo “asestar un golpe definitivo al carlismo democrático y, con él, a cualquier línea dinástica que pudiera hacer sombra a Juan Carlos de Borbón, el rey designado por Franco”, y que desde el propio aparato del Estado fue denominada como “La operación reconquista”. Ya el nombre se las traía.

Con el título los últimos crímenes del Sindicato Vertical, este libro dedica un capítulo a los asesinatos de los abogados de Atocha, otro caso donde vuelve a aparecer la participación del Estado y del todavía aparato sindical de la dictadura, junto con conocidísimos ultraderechistas. Los autores no se limitan únicamente a exponer lo que fue el atentado, sino que relatan los antecedentes, las luchas obreras en el sector del transporte, los intentos del Sindicato Vertical de acabar con cualquier forma de organización de los trabajadores y cuál era el objetivo que buscaban con dicha matanza.

Si por algo destaca este ensayo es por el gran trabajo de investigación periodístico que realizan sus autores; es una constante en todo el libro, y especialmente a la hora de realizar el capítulo del atentado contra los abogados de Atocha. En sus páginas se pueden encontrar, entre otros datos, el origen de las armas que se utilizaron para cometerlo, las personas implicadas que aparecen, la desidia en la investigación por parte de la judicatura, hasta el extremo que uno de los procesados se fugó gracias a un permiso que le concedió el juez instructor Rafael Gómez Chaparro, un personaje clave en el mundo de las togas. Por el juzgado de este juez y de otros conocidos magistrados de la época pasaron numerosos procedimientos abiertos por crímenes cometidos por ultraderechistas y miembros de las fuerzas del orden público durante la Transición, los cuales sufrían una flagrante obstrucción, para que en la inmensa mayoría de los casos finalizasen archivados o con leves condenas y nunca daban un paso más allá de los autores materiales de los hechos; no había un interés por investigar de donde procedían las órdenes, por lo que los autores intelectuales gozaban de la más absoluta impunidad.

La “Operación Mallorca” o dicho de otra forma, el atentado en Argel contra Antonio Cubillo, el líder del MPAIAC, para complacer a los operadores turísticos alemanes que estaban muy nerviosos por los atentados que realizaba esta organización a intereses turísticos de ese país en el Archipiélago canario, es otra de las perlas que nos ofrecen Grimaldos y García Ribera, gracias a la labor de investigación que hay detrás de este libro.

A lo anteriormente expuesto, los autores van intercalando varios capítulos que son dedicados a quienes pilotaron la Transición. Son unas biografías en las que el lector puede conocer de cada uno de ellos, el origen, entorno familiar, sus trayectorias desde su mocedad, sus años más desconocidos dentro de la política, para llegar a sus andanzas durante los últimos de vida del Dictador y la Transición. Como no podía ser de otra forma, el primer personaje al que le dedican un capítulo es a la persona que designó Franco para sustituirle en la jefatura del Estado, y que a día de hoy no soporta que se critique al Dictador en su presencia. A partir del Borbón, van desfilando destacados políticos franquistas, aquellos que “diseñan el cambio y se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen”; personajes como Martín Villa, Suarez, Juan José Rosón o Fraga, son los escogidos, pues representan lo que fue la Transición. Sus biografías no dejan lugar a dudas. Políticos que en ese proceso supieron desempeñar ese papel, sabedores que para perpetuarse en el poder “saben que, por necesidad histórica, tienen que cambiar algunos elementos de la estructura del Régimen, pero sólo están dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente al enemigo”.

Al tratar de los camaleones políticos que se hacen con el poder, cambiando la camisa azul por trajes y corbatas más acordes con los nuevos tiempos, este ensayo muestra cómo se preocuparon para que existiese una “extrema derecha violenta y golpista”, que iba a servir de tonto útil, sobre la que recayese todo lo que sucedió durante la Transición, para que la nueva clase política proveniente del franquismo pudiera salir inmaculada y cara a la opinión pública quedase como la artífice de haber traído la democracia. Pero con el pequeño detalle que a ese grupo de ultras violentos que se podían encontrar en los entornos de los cuerpos policiales, nunca fueron dejados tirados, siempre tuvieron el cariño de magistrados y policías que fueron piezas claves para poderlos ayudar a eludir sus responsabilidades penales. Es ahí donde Grimaldos y García Ribera aportan una cantidad ingente de datos y pruebas para demostrar la connivencia que el Poder tenía con estos grupos.

Este ensayo hará un repaso a esos cuerpos represivos que nunca se disolvieron, que siguieron utilizando los mismos métodos que durante la dictadura, y cómo esta edición llega a diciembre de 1983, el lector podrá ver que nada cambió con la llegada del PSOE al gobierno en octubre de 1982. Los torturadores siguieron siendo condecorados con medallas pensionadas y disfrutaron de una jubilación placentera. Roberto Conesa, Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño) o Manuel Sánchez Sandoval son algunas caras conocidas, pero no las únicas que desfilan por las páginas de este libro.

Han pasado 50 años de la muerte de Franco y lo que ha pasado a la historia con el nombre de Transición sigue siendo motivo de discusión, porque no deja de ser un trágala que ha sido introducido a base de un bombardeo mediático. Aquello no fue más que un proceso de reforma política en el que las instituciones franquistas fueron objeto de un lavado de cara para seguir perviviendo a lo largo del tiempo. No hay más que ver en la actualidad la forma de actuar de las actuales instituciones y aparatos del Estado. Aquellos polvos, trajeron estos lodos.